ここの温泉は時間制限がある。西の湯、東の湯ともPM10時〜AM6時までは入浴禁止。かなり残念だが山小屋と考えれば納得は出来る。また日帰り入浴は西の湯のみの使用しか出来ない。東の湯に入りたければ宿泊するか日帰り部屋休憩を利用するしかない。

<東の湯>

東館の一番奥に位置する。脱衣所はきれいにされてはいるもののとにかく寒い。服を脱ぐにも勇気がいる。なおここ、東の湯では石鹸類は使用不可。

東の湯浴室前 東の湯脱衣所

扉を開けると・・・・思わす「うぉ〜」と声をあげてしまった。木造でとっても風情のある浴室。

浴室全体

一番奥の浴槽が「渋御殿湯」。源泉温度は27℃。ほとんど無色透明のお湯が掛け流されている。冷たいが早速浸かる。やはり冷たいが一瞬だけ歯を食いしばるだけで難なく浸かることが出来た。しかしとてもではないがこの季節であるがゆえ、長くは入っていられない。なので質感などはほとんど記憶にない(泣)。ただ酸性にしては肌触りはなめらかに感じたような記憶がある。また飲泉をしたが、ほんのりと硫黄臭+酸味。PH2.72の酸性単純硫黄泉。

夏なら最高に気持ちのいいお湯なんだろうなぁって思えて仕方がなかった。

言い忘れましたが、「信玄秘蔵の霊湯」らしいです。とっても歴史のある自然湧出泉です。

渋御殿湯浴槽1 渋御殿湯浴槽2

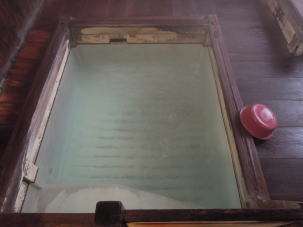

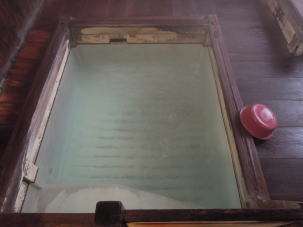

真ん中の浴槽は「渋長寿湯」。昭和28年に発掘されたらしい。温泉マニアの間では絶賛されているお湯であるが、その理由は足元湧出泉であること。

湯船の中を見ると敷いてあるスノコの下から、ぶくぶくとお湯が湧きあがっているのがよくわかる。熊本県地獄温泉すずめの湯のように音をたてて勢いよくジャグジーのように大きな泡が舞っている。

源泉温度は31℃とのことであるが、もう少し高いようにも感じた。体感温度は33℃くらいだった。お湯の色は若干の白濁であるが、自分が湯に体を沈めると底に溜まっている細かく白い湯花が舞い、一瞬の間に透明度30cm程度の白濁湯へと変化する。

これは超極上湯です!!!超〜気持ちいいです。今回の滞在中、ほとんどの入浴時間をここで過ごした。泡が体を刺激するのも気持ちいいし、何たって足元湧出。新鮮なお湯が下からドバドバと湧いてくるのである。湯量も20〜30L/1分間くらいはありそう。

お湯の匂いはほんのり上品な硫黄臭。肌触りはすべすべ。キシキシ感はない。酸性がPH2.71ときついのに不思議。

他のお客さんも珍しいお湯とのことで浸かっていらしたが、皆さん「寒い、寒い」との言葉を残し、数分でギブアップしていた。でもそのため、この長寿湯はほとんど貸切状態。なんて幸せなんだろう。

渋長寿湯浴槽1 渋長寿湯浴槽2

渋長寿湯浴槽3と加熱循環風呂 泡がポコポコと湧きあがる渋長寿湯浴槽4

手前の浴槽は「渋御殿湯」の加熱循環風呂。まずは温度が下がらないように重い板を持ち上げるのがちょいと面倒。

体感温度は42℃くらい。ほぼ透明で匂いもほんのり程度。ひょっとして天然水の沸かし湯?って思えてしまった。それでも徐々に冷えてきた体を温めるのにはとってもありがたい存在。

渋御殿湯(奥)と渋長寿湯(手前)

<西の湯>

我々の宿泊している東館とは正反対。西館にある。

ここは日帰り入浴でも解放されているお湯。天然水の沸かし湯と渋御殿湯の源泉掛け流し浴槽のみ。渋御殿湯の源泉のみに手を浸けただけで、後は利用していない。

なお、石鹸類を使用出来るのは、ここ西の湯のみ。

西の湯脱衣所 西の湯沸かし湯浴槽

西の湯浴室全体 西の湯の渋御殿湯浴槽

<食事>

夕食はPM5時〜6時の間。朝食はAM7時〜8時の間となっている。

特に夕食時間はいかにも山小屋といった時間設定であるが、その割には朝食は遅い気がする。

夕食は恐れていた(笑)鯉のあらいや豚肉と野菜の鍋などなど。特に鯉のあらいは残すのも気がひけるため、ビールで流し込んだ。山小屋の食事と考えれば豪華ではあるが、味はいたって普通。

食堂 夕食

夕食の鯉のあらい 食べかけの鍋

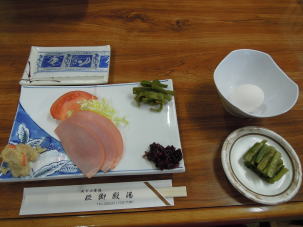

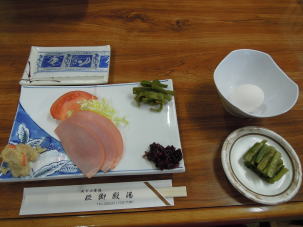

朝食は生卵とのりとハム。これは一昔前の民宿定番メニュー。

朝食

帰りはAM8:46発のバスで茅野駅へ向かった。この日は徐々に天候が回復。周りを見渡すと蓼科山や八ヶ岳の山々が手に取るように観ることが出来て満足。

渋御殿湯。お湯や風情は最高です。特に寒くない時期に入る「渋御殿湯」や「渋長寿湯」は極上湯だと思います。

ただ、ご主人や女将さんも山人間の雰囲気たっぷりで愛想はイマイチ。きっと山談義などをすればそれも変わるのだろうとは思います。

また、お湯そのものを楽しむ目的であれば素晴らしい宿だと思いますが、食事やサービスに過剰な期待をすると裏切られるかもしれません。

個人的にはこの渋御殿湯はかなりのお気に入りです(宿泊費も安いです)。八ケ岳縦走の折にはぜひお世話になりたいと思います。

|